Die Geschichte von Alsdorf

(recherchiert von Erich Vierbuchen)

Der Beginn der Besiedelung des Heller- und Daadetales liegt Jahrhunderte zurück. Die bisherigen Ergebnisse der Spatenforschung lassen erkennen, dass etwa ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. Schon mit einer, wenn auch dünnen und wechselnden Besiedelung gerechnet werden muss. Auf der Alsdorfer Burg wird eine vorgeschichtliche Siedlung, eine Wallanlage vermutet. Die frühen keltischen und später germanischen Bewohner suchten hier Eisenerze, die sie in ihren latènezeitlichen (jüngere Eisenzeit) Schmelzöfen zum damals sehr wertvollen Eisen verarbeiteten.

Im 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung wurde der hiesige Lebensraum Grenzmark. Ausgehend vom fränkischen Königshof Haiger begann nun eine systematische Erschließung und Besiedelung. Der fränkische Staat war bemüht, das Land wirtschaftlich aufzuschließen. Er förderte die Landwirtschaft und die Waldrodung. Es ging aber auch um die Eisengewinnung in diesem erzreichen Landstrich. Alle diese Bemühungen diente vornehmlich der Grenzsicherung des fränkischen Staates gegenüber den noch heidnischen Sachsen. Es entstanden die befestigten, wehrhaften Höfe. Die fränkischen Siedler, die ausgehend vom Königshof Haiger hierherkamen, den Urwald rodeten und ihren Hof absteckten, waren freie Königsbauern und nur dem König untertan. Aus ihnen, den sogenannten „freien Männern“ rekrutierten sich in späteren Jahrhunderten die „Drei-Tauten-Männer“. Das war der hiesige „niedere Adel“, der, wie die „von Alsdorf“, die drei Rauten im Wappen führte.

Aus den Einzelgehöften entwickelten sich bei zunehmender Siedlungsdichte die Dorf-Orte. Nicht weniger als 65 Dorf-Orte, darunter auch Alsdorf, entstanden so im Verlauf des 8. Und 9. Jahrhunderts hier und im benachbarten Siegerland. Wurzelten Orts- und Bachnamen in den davorliegenden Jahrhunderten sprachgeschichtlich vielfach noch im Keltischen, bildeten sich die Namen der Dorf-Orte hauptsächlich unter Verwendung des Namens des Siedlungsherrn oder Siedlungsgründers. So könnten für den Ortsnamen Alsdorf die althochdeutschen Namen Amalhart oder Amelung namensgebend gewesen sein: Das Dorf des Amalhart oder Amelung. Über verschiedene Formen: 1248 Amilarsdisdorp, 1297 Amelungisdorp, 1330 Alxdorp, 1346 Amilsdorp / Amelsdorp entwickelte sich seit dem Spätmittelalter die Schreibweise des Ortsnamens Alsdorf. Das ist nicht ungewöhnlich, da die Erwähnung des Ortes 1248 zeitlich viele Jahrhunderte von der Gründung des Dorfes getrennt ist.

Nach der Unterwerfung und Christianisierung des Sachsen durch Karl den Großen ging das Interesse des Reiches an der hiesigen Grenzregion weitgehend verloren. Mit dem Aufstieg der Sachsenherzöge zur Königsmacht im Jahre 919 zerfielen die Grenzmarken sogar. Einzelne Familien versuchten nun, ihre Hausmacht auszubauen. Das waren zunächst die Herren von Freusburg mit den drei Eberköpfen im Wappen, die heute auch im Wappen der Stadt Betzdorf zu sehen sind. Schließlich setzten sich die Grafen von Sayn durch. Sie dehnten in den nachfolgenden Jahrhunderten ihre Macht über weite Teile des Westerwaldes und des Siegtales aus und wurden so die Landesherren unserer Vorfahren. Was vom Königshof Haiger blieb, war die Urpfarrei Haiger, deren Kirchspielsprengel Erzbischof Eberhard von Trier im Jahre 1048 festlegte. Er umschloss unseren Raum und leitete damit eine bis heute bestehende fast jahrtausendalte geistige Bindung katholischerseits nach Trier ein.

Alsdorf ist erkennbar aus drei Hofbesitzergruppen zusammengewachsen. Da ist einmal die Hofanlage aus dem Vorgelände des Arsberges. Hier entwickelte sich ein heute noch erkennbarer Ortskern mit dem Hüttenschulzenhaus im Zentrum. Diese Hofanlage dürfte lange in herrschaftlichem Besitz gewesen sein. Mit ihr wird 1453 Wilhelm von Alsdorf von Graf Gerhard von Sayn „für treue Dienste“ belehnt worden sein.

Die zweite Hofanlage befand sich am Fuße des Alsberges, mit der Hölzernen Ecke und dem Hofacker als Mittelpunkt. Dieser Hof gehörte ursprünglich auch der Landesherrschaft. Die Sachsen – Eisenacher Landesherrn waren bekanntlich immer in Geldnot. Sie verkauften diesen Hof 1701 an sieben sogenannte Erbpächter mit der Maßgabe, dass jeder von ihnen einmal 200 Reichstaler und fortlaufend jährlich Naturalien und besondere Geldleistungen an den Landesherrn zu entrichten hatten. Dafür durften die Erbpächter ihren Hofanteil als ihr Eigentum ansehen, sie konnten ihn vererben, verpfänden oder auch verkaufen. Der preußische Staat verzichtete schließlich 1822 auf sein Obereigentum an diesem Hof und überließ es den letzten 12 Besitzern.

Der dritte Hof war der Imhäuser Hof am Fuße der Pracht. Seine Ländereien lagen zum größten Teil vor der Alsdorfer Burg. Mit dem Bau der Eisenbahnlinie nach Giessen verschwanden 1860 seine letzten Gebäude. Im Mittelalter nannten sich seine Besitzer „von Imhausen“. Heute erinnern noch Gemarkungs- und Straßennamen wie „Imhäusertal“ und „Imhäuserhof“ an seine Existenz.

Bei der Suche nach Menschen in der Frühzeit der Alsdorfer Ortsgeschichte, etwa ab Mitte es 13. Jahrhunderts, haben wir Schwierigkeiten: Die Menschen dieser Zeit konnten in aller Regel weder lesen noch schreiben. Schriftliche Zeugnisse konnten sie daher nicht hinterlassen. Erhalten sind die Spuren des niederadeligen Geschlechts der „von Alsdorf“ von 1248 bis 1465 in Urkunden der Klöster, deren Wohltäter sie waren, sowie in Berichten benachbarter Landesherrn, in deren Dienst sie standen. Vieles spricht dafür, dass sie zur weitverzweigten Verwandtschaft der Edelfreien von Nister, einem der ältesten adeligen Geschlechter des Westerwaldes gehörten, wie auch das Geschlecht der „von Seelbach“ im Grund Seelbach bei Burbach. Diese Familien führten die drei schräg gestellten Rauten, links- oder rechtsschräg, im Wappen.

Wie 1248 Wilhelm von Alsdorf sehen wir später Angehörige dieser Familie häufig in Zusammenhang mit dem Kloster Marienstatt erwähnt: 1297 ist es ein Ritter Friedrich von Alsdorf (Amelingisdorp), 1344 Wilhelm von Alsdorf (Amelsdorp). Nicht nur dem Kloster Marienstatt sind sie Wohltäter gewesen: 1330 gewährte Konrad von Alsdorf (Alxdorp) dem Johanniskloster vor Siegen eine Rente aus seinen Gütern in Niederschelden. 1297 findet Friedrich von Alsdorf (Amelungisdorp) im Zusammenhang mit den Klöstern Dietkirchen und Diez an der Lahn, Erwähnung. 1351 ist Wilhelm von Alsdorf Zeuge in einer Urkunde des ST. Georgenstiftes in Limburg an der Lahn.

Angehörige der Familie von Alsdorf verdingten sich auch zu Kriegsdiensten und saßen als Burgmanne auf befestigten Burgen der Nachbarschaft. Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts dienten sie über mehrere Generationen als Ritter den Herren von Westerburg. Hier sind sie 1331, 1337, und 1350 belegt.

Die Herren von Westerburg waren mit Reinhard von Westerburg der Kopf des Westerwälder Adels, der sich in der Mitte des 14. Jahrhunderts mit kriegerischen Mitteln der territorialen Ausdehnung des Trierer Kurstaates auf rechtsrheinischem Gebiet widersetzte. An diesen Kämpfen müssen Angehörige der Familie von Alsdorf als Gefolgsleute Reinhards beteiligt gewesen sein. In der sogenannten „Grenzauer Fehde“ fanden die Auseinandersetzungen einen Höhepunkt.

Im April des Jahres 1347 steht Reinhard von Westerburg mit seiner Mannschaft vor der Burg Grenzau im Brexbachtal. Es gelingt ihm, den trierischen Amtmann aus der Burg zu werfen. Die Reaktion des Erzstiftes erfolgte auf dem Fuße. Schon wenige Tage nach diesem „Grenzauer Fenstersturz“ machte sich von Koblenz aus eine für damalige Verhältnisse riesige Streitmacht von 800 Bewaffneten auf den Weg in den Westerwald, um die Burg Grenzau für Kurtrier zurückzuerobern. Hiermit hatten die Westerwälder natürlich gerechnet. Reinhard von Westerburg und seine Leute bereiteten ihnen daher einen gehörigen Empfang. Aus einem Hinterhalt heraus fielen sie über die Angreifer her. „172 wurden jämmerlich erschlage, andere in die Flucht geschlagen oder gefangen genommen“, so formulierte es der Limburger Chronist Tilemann Ehlen von Wolfhagen. Die Niederlage für den Trierer Kurfürsten vollkommen und die Westerwälder Dynastien mit Reinhard von Westerburg an der Spitzte im Augenblick wieder Herr der Lage in diesem Teil des Westerwaldes.

In den 30-iger Jahren des 20. Jahrhunderts kam es in der Gemeinde Alsdorf zu Wegebauarbeiten im Rahmen eines Notstandsprogrammes zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit. Dabei wurde der vom Imhäusertal hochführende Weg, der über die „Burg“ zur Weißen Ley und weiter zur Grünebacher Hütte führt, neu gebaut. Bei diesen Arbeiten wurden im Bereich der „Burg“ Bauteile und Waffen (z.B. Lanzenspitzen) gefunden. Es muss davon ausgegangen werden, dass die „Burg“ nicht nur in vorgeschichtlicher Zeit bewohnt gewesen ist.

In den fehdereichen Zeiten des 14. Jahrhunderts waren die von Alsdorf nicht nur Gefolgsleute des Reinhard von Westerburg. Einer von ihnen soll sich in den Reihen der Seelbacher befunden haben, die von ihrer Burg Hohenseelbach aus, zwischen Herdorf und Neunkirchen gelegen, Bauern und durchreisende Kaufleute in Angst und Schrecken versetzten. Es war die Zeit des Raubritterunwesens. Im Auftrag des Reiches schleifte 1352 der im Kampf gegen den Westerwälder Adel führende Kurfürst Balduin von Trier die Burg Hohenseelbach. In Alsdorf sollen es wehrhafte Bauern gewesen sein, die das Raubnest des Alsdorfers auf der „Burg“ niederbrannten und ihm selbst den Garaus machten.

War 1248 der Ritter Wilhelm von Alsdorf der erste dieses Geschlechts, der uns in geschichtlicher Zeit entgegentritt, ist es 1453 wieder ein Wilhelm von Alsdorf, der uns aber als letzter dieser Familie begegnet. Er wird 1453 von Graf Gerhard von Sayn „für treue Dienste“ mit Haus und Hof in Sassenroth und einem Hof in Alsdorf belehnt. Seine Ehefrau war Bela (Elisabeth) von Gebhardshain-Kotzenroth (heute Rosenheim). Die Ehe blieb kinderlos. Wilhelm von Alsdorf starb 1465. In diesem Jahr bestimmte seine Ehefrau einem Testament über ihren ausgedehnten Besitz. Das Ehepaar war begütert in Alsdorf, Sassenroth, Hagenbach, Bodenbach, Obenhard und Schutzbach, hatte je ein Gut in Derschen, Nisterberg und Bendorf, sowie Liegenschaften in Hachenburg.

Wilhelm von Alsdorf und seine Ehefrau waren Wohltäter des Klosters Marienstatt und Mitglieder der dortigen Gebetsbruderschaft. Dieser vermachte Bela in ihrem Testament ihr Haus mit Hofstätte, Kelterhaus, Weingarten und Zinsen in Hachenburg. Von ihrem Hof in Derschen stiftete sie dem Kloster regelmäßig Kerzen für das an Samstagen gehaltene „Salve Regina“. Darüber hinaus stiftete sie jährlich für die Errichtung des 1248 begonnenen Baus des Kölner Doms.

Bela von Alsdorf zog sich nach dem Tod ihres Mannes in ihr Haus in Hachenburg zurück. Hier starb sie 1477. Neben dem erwähnten Grundbesitz muss das Ehepaar darüber hinaus sehr vermögend gewesen sein. Gold und Silber aus Haushaltsgegenständen sowie Schmuck gehörten zu ihrem Hausstand. Kein Wunder, dass nach ihrem Tod das Testament zu Erbstreitigkeiten führte, die auf Weisung des Papstes in Rom, vor den sie gebracht worden waren, vom Abt der Benediktinerabtei St. Matthias in Trier beigelegt werde mussten.

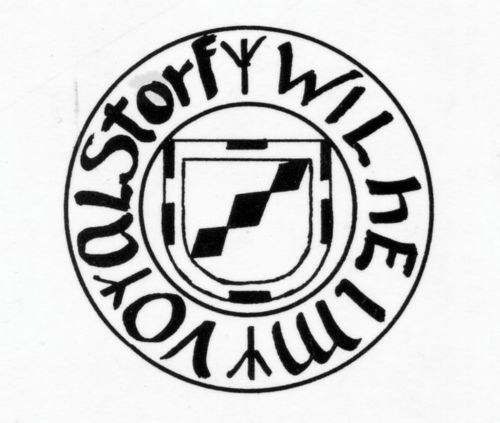

Das Siegel des Wilhelm von Alsdorf aus dem Jahre 1453 zeigt die drei linksschräg gestellten Rauten im Schild. Das Wappenschild umlaufend ist ein stilisierter geschachtelter Balken. Die Zisterzienserklöster führen einen rotweiß geschachteten Balken im Wappen. Die Abteikirche Marienstatt erhielt im 14. Und 15. Jahrhundert ihre heutige Gestalt. In dieser Bauperiode wurden in die Schlusssteine der Joche die Wappen der Stifter und Wohltäter eingemeißelt. Der Wappenschlussstein im vierten Joch des nördlichen Seitenschiffes trägt im blauen Feld zwei gekreuzte brennende Fackeln. Bei Beantwortung der Frage, wer die Träger dieses Wappens waren, ist nicht auszuschließen, dass es sich um mehrere Geschlechter, darunter auch Wilhelm von Alsdorf, handelt. Bei den engen Beziehungen der Familie von Alsdorf zum Kloster, die nicht zuletzt im Wappen des Wilhelm von Alsdorf ihren Ausdruck findet, liegt diese Annahme durchaus nahe.

Etwa 100 Jahre nach dem Aussterben der Familie von Alsdorf war die Einwohnerzahl nach dem ältesten Steuerverzeichnis auf über 100 angestiegen. Trotz dieses Anstiegs und der damit verbundenen Aufteilung der landwirtschaftlichen Nutzflächen müssen diese Menschen zumindest in einem bescheidenen Wohlstand gelebt haben, wozu eine zu dieser Zeit florierende Hüttenindustrie beigetragen haben muss.